Was macht eigentlich ... eine Restauratorin?

Stille. In einem Museum ist es oft leise, aber nur, wenn die Besucher noch nicht da sind, ist es wirklich vollkommen still. Und doch tut sich etwas, denn in einem Museum tut sich immer etwas. In den Vitrinen, in den Gemälden und Skulpturen und allem, was in einem Museum ausgestellt wird, regt es sich. Der Zahn der Zeit nagt Tag und Nacht an allem und jedem. Je länger er sich an einem Ding gütlich getan hat, desto schneller altert es, bis es irgendwann vollkommen zu Staub zerfällt. Das kann man sich nur schwer vorstellen. Einige Dinge im Museum sind doch schon uralt, da dürfte sich doch nur noch Staub in der Vitrine befinden! Aber da gibt es Menschen, die dies zu verhindern wissen: Die Restauratoren. Sie sind immer dann im Museum unterwegs, wenn noch kein Besucher da ist. Dann kümmern sie sich um die vielen großen und kleinen Ausstellungsstücke und schauen, ob die Zeit wieder etwas verändert hat und ob sie eingreifen müssen. Zum Restauratoren-Team der GDKE gehört Melanie Schneppel M.A.. Sie ist im Landesmuseum Mainz, aber auch in der Landesarchäologe, Außenstelle Mainz tätig. Und sie weiß, dass die Zeit niemals aufgehalten werden kann, kennt aber Tricks, um sie bei den Museumsstücken zu verlangsamen.

Wie kamen Sie zu diesem Beruf?

Nach einem Schülerpraktikum in der Restaurierungswerkstatt im niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung war mir schnell klar: Diese Arbeit ist genau das richtige für mich. Glücklicherweise konnte ich dort im Anschluss an das Praktikum ein einjähriges FSJ absolvieren. Darauf folgte ein Studium in der Fachrichtung Konservierung und Restaurierung in der Fachhochschule Erfurt mit den Schwerpunkten archäologisches Kulturgut und Kunsthandwerk. Dort konnte ich meine Kenntnisse unter anderem zu den Materialklassen wie Keramik, Holz, Textil und Metall vertiefen. Insbesondere das Praxissemester in der Schiffsarchäologie in Lelystad (NL) und das Volontariat im LVR-Archäologischer Park Xanten trugen dazu bei, dass ich eine Vorliebe für Objekte aus Metall entwickelte und mich in diesem Bereich spezialisierte. Aber dennoch sind mir Objekte aus anderem Material auch sehr lieb.

Viele Leute wissen, dass es Restauratorinnen gibt, doch was sie machen, ist nicht so klar. Woran liegt das?

Das mag daran liegen, dass wir unsichtbare Arbeit leisten. Ich bin zum Beispiel dafür zuständig, dass archäologische Objekte von der Erde und der Korrosion befreit werden, die sich über die Jahrhunderte an das Objekt gebunden hat, als sie in der Erde lagen. Dies ist wichtig, damit die Besucher im Museum auch erkennen, um was es sich da in der Vitrine handelt. Dass diese Arbeit auch gemacht werden muss und dass die Dinge, die ausgestellt werden, nicht in diesem Zustand nicht in der Erde lagen, ist Vielen nicht klar. Die Restaurierung ist eine praktizierte Wissenschaft, wird aber oft nur als Handwerk gesehen. Niemand, der sich das Haus eines berühmten Architekten ansieht, wird fragen, welcher Handwerker denn nun wirklich die Steine aufeinandergesetzt hat. So ist es mit der Restaurierung auch oft. Es ist sogar unser Anliegen, dass unser Wirken in dem Sinne nicht sichtbar wird, da wir das Objekt in den Vordergrund stellen wollen. Unsere Arbeit wie z.B. die Ergänzung eines kaputten Gegenstandes soll für das menschliche Auge eine Unterstützung sein, so dass der Besucher den vollständigen Formverlauf des Ausstellungsstücks wahrnehmen kann. Man mag es kaum glauben, aber ein Loch kann manchmal unterbewusst mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als das ganze Objekt. Das Auge stolpert förmlich über die Fehlstelle.

Was möchten Sie persönlich und die Restauratorin im Allgemeinen mit ihrer Arbeit bewirken?

Der Nutzen und die Funktion sollen gezeigt werden, aber auch der ideelle Wert soll erkennbar werden, die Wertschätzung für das Objekt. Und damit meine ich nicht nur die Schmuckstücke einer Ausstellung, sondern auch Alltagsgegenstände. Es ist immer wichtig, dass die Objekte das bleiben, was sie sind. Das bedeutet, dass sie nicht neu gemacht werden sollen, denn alles, was ein Ausstellungsstück erlebt hat, zeigt sich auch. So können Kratzer, Dellen, Löcher, Reparaturen und alles, was neue Stücke nicht haben, dem Betrachter eine Geschichte erzählen.

Welche Eigenschaften sollte eine Restauratorin mitbringen?

Für diese Arbeit ist das nötige Feingefühl und eine gewisse innere Ruhe enorm wichtig. Aber auch die Fähigkeit, die Details zu erkennen und zu verstehen sollte ein Restaurator mitbringen. Dennoch sitzen wir nicht den ganzen Tag in unserer Werkstatt und schwingen den Pinsel. Restauratoren müssen auch anleiten und mit vielen Kollegen zusammenarbeiten können. Denn grade beim Auf- und Abbau von Ausstellungen oder auf einer archäologischen Ausgrabung müssen sie sich zum Wohl der Objekte durchsetzen können. Bei allen Tätigkeiten ist es essentiell, flexibel und kreativ zu bleiben, denn diese außergewöhnliche Arbeit zwingt einen immer wieder zu improvisieren.

Gibt es Momente in Ihrem Arbeitsalltag, die Sie besonders genießen?

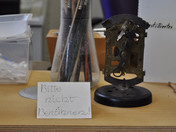

Allgemein ist jeder Arbeitstag spannend, da man nie das Gleiche tut. Aber ich bin immer besonders begeistert, wenn das Objekt, welches ich gerade bearbeite, ein Geheimnis preisgibt. Z.B. Eine Reparatur an einem Kessel, die zuvor mit Korrosion überdeckt war und durch das Freilegen sichtbar wird. Oder eine Verzierung, die vorher nicht sichtbar war. Sozusagen, wenn das Objekt, welches es in dieser Form zu Hauf gibt, plötzlich besonders wird und eine Verbindung zum ehemaligen Besitzer entsteht oder die Geschichte sichtbar wird. Man hat dann eine ganz andere Beziehung zu dem Objekt, weil man sieht, welche Mühe darin steckt oder welchen ideellen Wert es hatte. Es ist dann irgendwie kein Ding mehr, sondern ein kleiner Behälter mit einem Stückchen Geschichte.

Aber auch zwischenmenschliche Kontakte bereichern meinen Arbeitsalltag sehr. Wenn ich mich mit Kollegen über etwas austauschen kann und wir uns gegenseitig mit der Begeisterung hochschaukeln und immer neue Ideen kommen oder man immer mehr an dem Objekt entdeckt… Danach ist irgendwie ganz berauscht.

Was empfehlen Sie jemandem, der erwägt, Restauratorin zu werden?

Man sollte sich zuerst die Fragen stellen:

Habe ich keine zwei linken Hände? Und: Habe ich die Ausdauer, mehrere Stunden oder gar Tage vor einem Objekt zu sitzen, was eventuell nur die Größe einer Münze hat – noch dazu, wenn es anschließend mit großer Wahrscheinlichkeit im Depot verschwindet?

Wenn man diese Fragen mit einem „Ja“ beantworten kann, sollte man die Antwort nochmal mit einem Praktikum untermauern.

Hinweis: Melanie Schneppel arbeitet jetzt am Akademischen Museum der Universität Bonn und wir haben mittlerweile eine neue Metall-Restaurateurin. Die Aufgaben und Anforderungen sind dieselben.